φ LE PROJET NAMSCA φ

Impact Scientifique & Sociétal du Projet NAMSCA

- OBJECTIF : Reconnaissance des praticiens PSI (médiums/guérisseurs) par le moyen de la science.

La conscience est une immense intrigue depuis des siècles parmi les philosophes et dans tout le monde scientifique, y compris dans de nombreux secteurs tels que les neurosciences, la médecine ou les mathématiques. De nos jours, grâce aux nombreux progrès de l’imagerie cérébrale et des techniques électrophysiologiques, l’esprit ou les processus mentaux peuvent être liés à différents corrélats se produisant au niveau fonctionnel ou anatomique. Dans le présent projet, les principes fonctionnels et psychophysiques sous-jacents aux processus cérébraux seront étudiés afin d’approfondir les possibles occurences interdisciplinaires entre la physique quantique (cohérence quantique et intrication) et la dynamique cérébrale à un niveau plus anatomique/fonctionnel. (modèles de connectivité inter-cerveau). En effet, élargir l’entreprise scientifique à d’autres états de conscience atypiques que les états d’absorption classiques (états de transe chamanique) semble être une avancée logique en raison des similitudes apparentes entre chamanes et médiums (praticiens). En outre, les preuves scientifiques sont cruciales pour comprendre dans quelle mesure les praticiens sont légitimes à exercer leur profession et également pour créer des outils scientifiques permettant d’évaluer quels praticiens PSI (psychiques/médiums) peuvent assurer des services de soins fiables. Les groupes et secteurs qui bénéficieront généralement de cette recherche scientifique seront le système de santé et la communauté scientifique. En effet, les résultats pourraient éventuellement enraciner un changement de paradigme scientifique autour de la conscience en prenant en considération la réalité des états de conscience modifiés. Enfin, l’approche interdisciplinaire proposée et la combinaison possible de nombreux domaines différents (philosophie, psychophysique, neurosciences cognitives et principes holographiques) seront des éléments cruciaux pour faire progresser l’état actuel de la science autour de la conscience.

NAMSCA : Les Composantes Neurophysiologiques & Psychophysiques des Etats Modifiés de Conscience et de la Conscience de Veille.

« L’activité cérébrale sous-tendant la conscience de Soi et les états de conscience modifiés : le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) dans le cerveau humain, l’autoscopie (out-of-body experiences) et les états d’absorption (trance chamanique) »

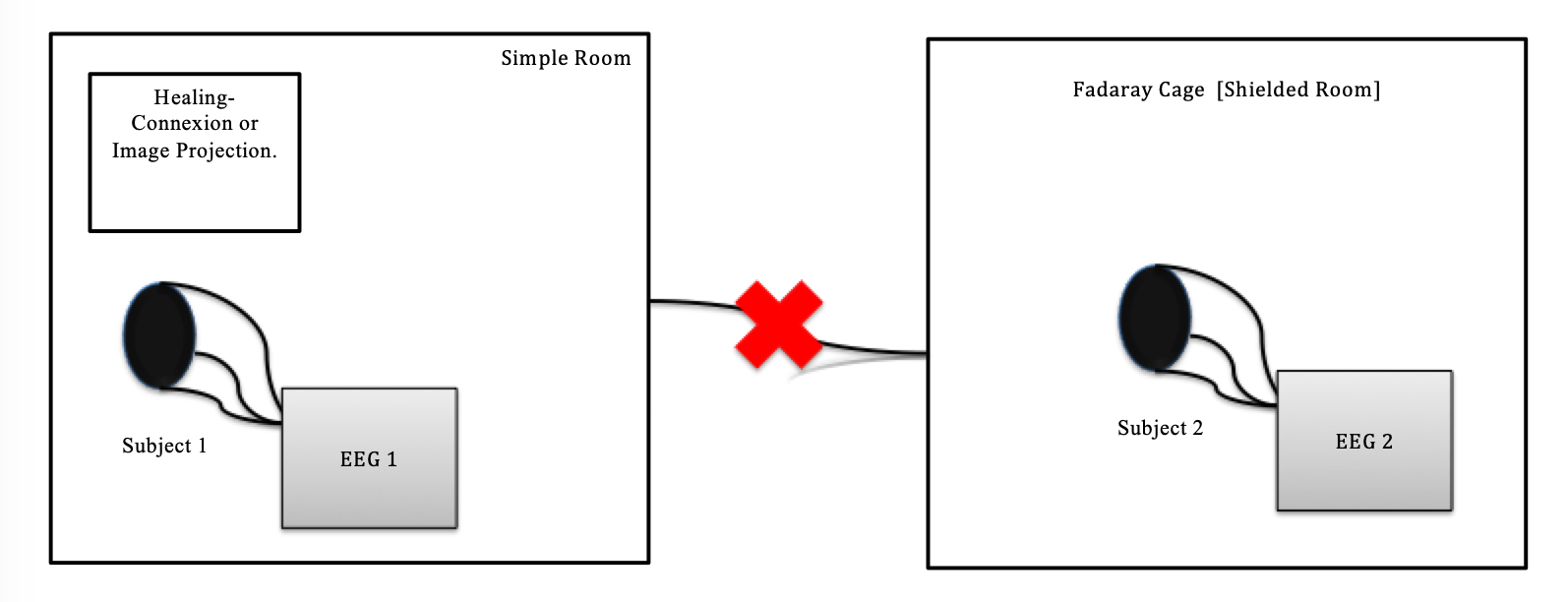

La conscience est un mystère déroutant dans le monde de la philosophie ainsi que pour les neuroscientifiques. Dans l’objectif de palier au manque actuel de compréhension entourant les phénomènes conscients et les états modifiés de conscience, des investigations scientifiques strictes doivent être conduites. En effet, les dynamiques fonctionnelles cérébrales à large échelle incluant les patterns de cohérence cérébrale corrèlent avec un haut degré de conscience (Demertzi et al., 2019). Ce résultat suggère que les phénomènes conscients ne sont pas restreints aux contraintes neuroanatomiques, mais dépendent plutôt des patterns électromagnétiques complexes à grande échelle (cerveau) qui semblent permettre le partage ainsi que l’intégration de l’information. Il est essentiel de compléter le paradigme scientifique actuel en évaluant l’implication des principes de cohérence/résonance dans les processus neuronaux mais aussi, entre les réseaux électromagnétiques cérébraux (topologie intra- et intercérébrale) comme base informationnelle des phénomènes (in)conscients. Premièrement, en investiguant le paradoxe « Einstein-Podolsky-Rosen » (EPR) dans le cerveau : un phénomène d’intrication quantique entre deux individus séparés (expérience de la cage de Faraday), la possibilité d’un phénomène psychophysique sous-jacent pourrait être révélé comme étant de la cohérence quantique entre les deux champs électromagnétiques (deux cerveaux). Ce phénomène de synchronisation peut être révélé grâce aux indices topologiques intercérébraux tels que : la cohérence partiellement dirigé (CPD) et la valeur de synchronisation de phase (VSP) (Santamaria et al., 2020) mais encore, les potentiels transférés (Grinberg‐Zylberbaum et al., 1994). En second lieu, un protocole rTMS d’inhibition/excitation couplé d’un EEG sera utilisé afin de stimuler les deux jonctions temporopariétales dans le but d’induire des phénomènes d’autoscopie ou de décorporation. La visée finale sera psychophysique et théorique.

Protocol de Recherche

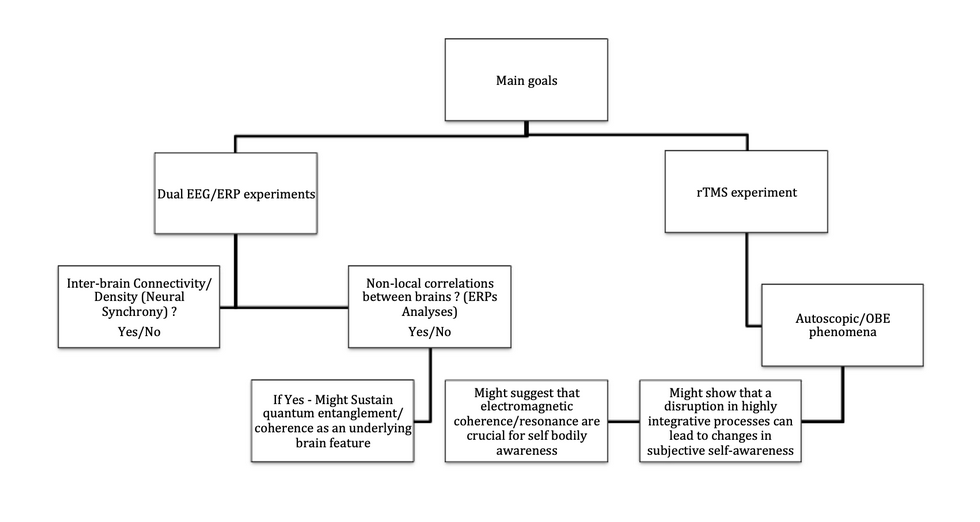

Méthodes & Résultats attendus – L’objectif principal du projet de recherche est de compléter l’état actuel du paradigme de recherche sur la conscience et les EMC (états modifiés de conscience) en évaluant l’implication des principes de cohérence et de résonance au sein des processus neuronaux synchronisés et entre les réseaux électromagnétiques du cerveau (topologie des réseaux intra- et inter-cérébraux) comme potentielle base du partage d’informations dans le cerveau et sous-tenant les phénomènes (in)conscients. Premièrement, en étudiant le paradoxe « Einstein-Podolsky-Rosen » (EPR) dans le cerveau [un phénomène d’intrication quantique entre les cerveaux de deux individus (Exp.1)], un principe psychophysique général sous-jacent pourrait être révélé comme de la cohérence quantique entre les champs électromagnétiques qui se chevauchent entre les deux cerveaux. Ce type de phénomène hautement synchrone pourrait être révélé par l’expérience d’électroencéphalographie quantitative (EEG) et les indices de topologie de réseau inter-cérébraux suivants tels que la cohérence dirigée partielle (PDC) et la valeur de verrouillage de phase (PLV) (Santamaria et al., 2020) , ainsi que par l’étude des potentiels transférés (Grinberg‐Zylberbaum et al., 1994). Ensuite, un protocole inhibiteur de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) (Exp.2) peut être utilisé pour évaluer le rôle causal de la TPJ et de la désynchronisation corticale dans l’autoscopie (AS) ou l’expérience hors du corps (OBE). La combinaison des résultats des deux expériences avec des enquêtes phénoménologiques autoscopiques mettra en évidence la mesure dans laquelle les états modifiés de conscience du soi corporel se produisent et pourrait révéler les principes de synchronisation corticale à travers le cortex dans le contexte de « l’embodiment ». Dans l’ensemble, le présent projet articulera un nouveau cadre théorique partant de différentes découvertes et évoluant vers un cadre conceptuel plus large. La dernière étape consistera à extrapoler les résultats dans un ensemble de visées théoriques connexes telles que la théorie du champ de conscience de l’information électromagnétique consciente (CEMI), la théorie générale de la cohérence/résonance de la conscience et l’axe théorique du cerveau holonomique comprenant un système de coordonnées de Fourier sans contrainte et de principes holographiques.

Paradigme de Recherche sur la Conscience - État de la Science - NAMSCA

La conscience est l’un des plus grands mystères de l’humanité. Au cours des dernières décennies, il y a eu un intérêt scientifique florissant pour ce qu’on appelle communément : « Les états modifiés de conscience ». Des expériences autoscopiques aux expériences hors du corps (OBE), le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) dans le cerveau ou les états de transe absoptive ont ouvert des voies scientifiques pour décrypter la nature des états modifiés de conscience (Flor-Henry et al. , 2017 ; Gosseries et al., 2020 ; Grinberg‐Zylberbaum et al., 1994 ; Les États absorbants ont lentement commencé à susciter la curiosité du monde scientifique au cours des dernières décennies. En effet, plusieurs indices neurophysiologiques tels qu’une dominance de l’hémisphère droit (Krippner & Combs, 2002), une puissance spectrale thêta (ondes) accrue (Jacob, 2015), une synchronisation entre les lobes frontaux gauche et droit couplée à une hypoactivation frontale progressive dans des états de transe plus profonds (Lehmann et al. ., 2001) sont les corrélats actuels les plus connus des états d’absorption. Cependant, il faut souligner que l’activation de l’hémisphère droit a été associée à de nombreux états altérés de conscience tels que la dépersonnalisation/déréalisation, l’autoscopie, les expériences hors du corps ou les états méditatifs d’auto-dissolution (Lehmann et al., 2001). Le point manquant actuellement concerne clairement les états psychiques qui nécessitent des recherches plus scientifiques. Les états psychiques (phénomènes PSI) peuvent être définis par une condition dans laquelle un impact clair est visible d’un cerveau (le psychique) vers un autre cerveau ou dirigé vers des ondes/matière. En conséquence, les objectifs généraux de la présente proposition de recherche seront d’étudier le « paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen » (paradoxe EPR) dans le cerveau, y compris l’activité neuronale associée (Exp.1), et d’évaluer la relation causale d’une région clé. pour la conscience corporelle dans l’orchestration de la dynamique neuronale de l’ensemble du cerveau associée aux états corporels modifiés.

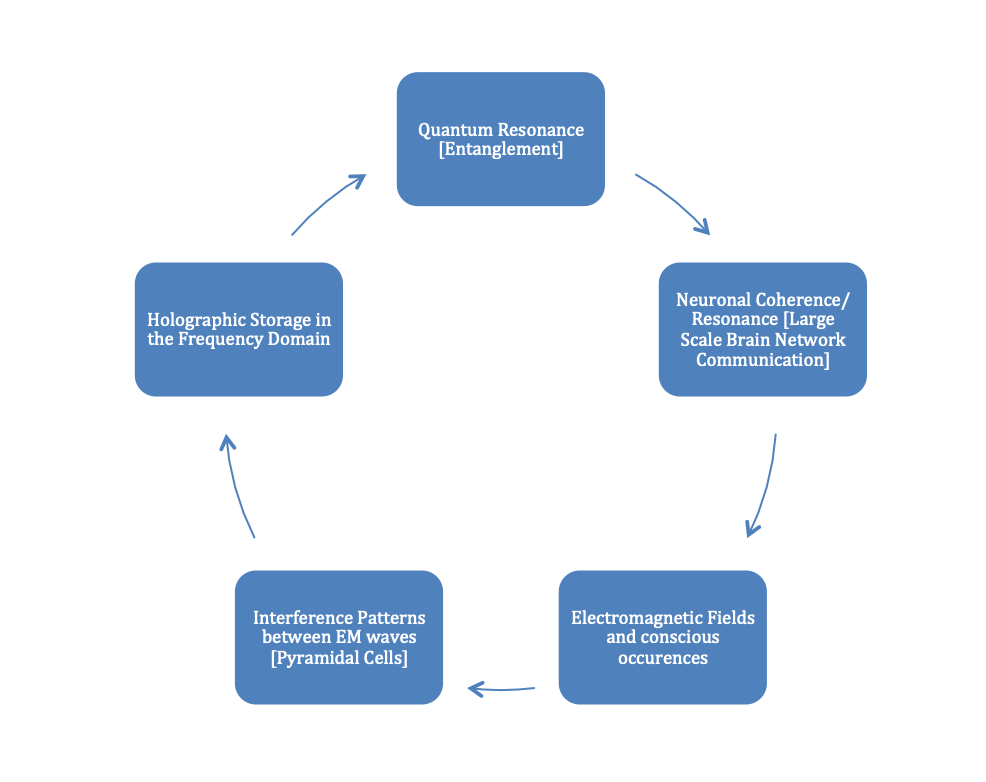

Le paradoxe EPR apparaît comme un argument provenant de trois physiciens (A.Einstein, B.Podolsky & N.Rosen) qui stipulaient que la mécanique quantique manquait de variables supplémentaires qui doivent restaurer la causalité et la localité. Cela correspond à des phénomènes non locaux tels que l’intrication quantique qui pourraient être sous-tendus par des variables cachées inconnues. Actuellement, certaines recherches montrent que la conscience ne se limite pas à des voies anatomiques contraintes. Au lieu de cela, les coalitions neuronales incluant des fluctuations de signal générant un état hautement intégré au moyen d’une dynamique complexe à grande échelle semblent être la pierre angulaire des phénomènes conscients (Demertzi et al., 2019). En conséquence, la conscience peut survenir lorsque des états hautement synchronisés ou cohérents sont apparents dans le cerveau, soutenant un axe philosophique non-réductiviste pour interpréter la conscience. Cependant, il reste à démontrer (a) la communication neuronale par la cohérence/résonance neuronale (Hunt & Schooler, 2019) et (b) l’hypothèse selon laquelle la cohérence et l’intrication quantiques pourraient se produire au sein des processus cérébraux ou entre les cerveaux des individus (paradoxe EPR). . Des composants supplémentaires des processus conscients pourraient être liés aux champs EM (électromagnétiques), analogues aux microétats bien connus en neurosciences (McFadden, 2020), et aux processus de stockage holographique au moyen de modèles d’interférence au sein du réseau dendritique de cellules pyramidales, défini par la théorie holonomique du cerveau ( Pribram, 2011).

Pour combler le paradigme de recherche, la principale hypothèse théorique du présent projet est que l’intrication quantique entre les cerveaux et la perturbation de l’auto-localisation corporelle (OBE – Expériences hors du corps) suite à une inhibition cérébrale suggèrent que les processus conscients s’inscrivent effectivement dans les processus de partage d’informations des ondes électromagnétiques (cohérence/résonance/interférence et intrication) et pourrait donner crédit aux deux axes théoriques principaux (a & b). Pour établir les fondements neurophysiologiques de la conscience, le présent projet se concentrera, dans un premier temps, sur ce que l’on appelle « l’intrication quantique » ou des corrélations non classiques entre deux cerveaux impliquant la non-localité (Exp.1). L’intrication quantique dans les systèmes macroscopiques est bien connue dans le monde scientifique actuel. En effet, les systèmes biologiques ainsi que les grands systèmes tempérés auraient pu évoluer pour utiliser l’intrication quantique comme avantage adaptatif (Vedral, 2008). De nombreuses expériences sont directement liées à chacune de ces hypothèses générales, car le paradoxe EPR dans le cerveau pourrait confirmer que l’hypothèse de cohérence quantique est théoriquement valable pour la recherche sur le cerveau (Streltsov et al., 2017 ; Grinberg‐Zylberbaum et al., 1994). En conséquence, la physique nous montre que la cohérence et l’interférence sont des caractéristiques psychophysiques générales des ondes électromagnétiques (Streltsov et al., 2017) et que la cohérence quantique semble être une condition préalable à l’intrication où une cohérence non nulle peut être utilisée pour la création d’une intrication (Streltsov et al., 2017). ). Ainsi, en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle des corrélations non locales peuvent être révélées par Exp.1, nous pouvons explorer dans quelle mesure l’intrication quantique, et éventuellement la cohérence quantique, pourrait se produire entre les cerveaux. L’hypothèse générale pour l’Exp.2 est que la dynamique complexe à grande échelle (modèle 1) pourrait avoir un principe théorique sous-jacent qui est : la cohérence ou résonance neuronale, principalement connue sous le nom de synchronie neuronale. L’idée générale derrière la cohérence neuronale est que : « seuls les groupes neuronaux oscillant de manière cohérente peuvent interagir efficacement, car leurs fenêtres de communication pour l’entrée et pour la sortie sont ouvertes en même temps » (Fries, 2005).

En ce qui concerne les phénomènes de désincarnation dus à une perception altérée du corps (ABP) et à un regroupement d’autoscopie (AS) et d’expériences hors du corps (OBE/inversion du corps à 180°), l’opinion commune soutient que la jonction temporopariétale (TPJ), en particulier celle de l’hémisphère droite correspond au centre neuronal d’intégration qui transmet les informations multisensorielles liées au corps et crée un sentiment cohérent d’appropriation du corps (Blanke et al., 2002). En effet, les conflits multisensoriels semblent être la pierre angulaire de la perception corporelle (Ionta et al,. 2011) et les changements phénoménologiques dans la propriété perçue du corps semblent suivre la stimulation progressive de la TPJ droite (Blanke, 2000). Cependant, des enquêtes plus approfondies ont révélé des preuves controversées. D’une part, le TPJ de gauche semble également impliqué dans la désincarnation (Bos et al., 2016). D’un autre côté, la TPJ n’est pas la seule région cérébrale impliquée dans la perception du Soi corporel puisque, par exemple, des perceptions corporelles anormales ont été associées à la jonction occipito-pariétale médiale (Jonas et al., 2014), au cortex occipital (Daltrozzo et al., 2016). ), précuneus/thalamus (Dirk et al., 2007) et radiations thalamo-occipitales (Smith & Messier., 2014). Ce vaste réseau fonctionnel synchrone est connu pour être impliqué dans la conscience de soi réflexive (Kjaer et al., 2002). Il est intéressant de noter que le processus d’activation du réseau fonctionnel ne conduit jamais à la désincarnation mais uniquement à l’autoscopie (sans changements importants de perspective visuelle et de localisation). En effet, un processus de désactivation/désynchronisation au sein d’un réseau hautement fonctionnel pourrait être lié à l’OBE. En résumé, la spécificité de la rTPJ pour l’ABP est controversée et une diminution systématique de la puissance EEG (puissance spectrale) est constatée dans toutes les bandes de fréquences, suggérant qu’une désactivation/désynchronisation corticale (éventuelle connectivité réduite) est corrélée à l’ABP. Une raison possible de cette incohérence est que la plupart des études précédentes (1) se concentraient sur une seule TPJ (gauche ou droite) et (2) n’incluaient pas l’analyse de la dynamique cérébrale globale suite à la manipulation de l’activité neuronale dans la TPJ.

Pour combler le paradigme, dans le présent projet, l’hypothèse de désynchronisation sera testée lorsque les deux TPJ sont inhibées. En particulier, dans Exp.2, une éventuelle désynchronisation sera identifiée par des analyses spectrales de puissance EEG et liée à l’éventuel ABP. La principale avancée scientifique combinant les deux expériences consiste à établir des corrélations non locales prouvées expérimentalement entre les cerveaux (paradoxe EPR) et à déterminer si le blocage (inhibition) des deux TPJ déclenchera un vaste processus de désychronisation (mettant en évidence la dynamique cérébrale globale sous-jacente) et la désincarnation. Cette approche révélera si différents états altérés de conscience ont des caractéristiques communes : des schémas spécifiques de cohérence/synchronisation qui pourraient être l’un des liens entre les trois expériences (Exp.1a, Exp.1b, Exp.2) et la visée théorique finale.

EXPERIENCE 1 - LE PARADOXE EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) dans le cerveau humain (Méthodologie & Protocole de recherche)

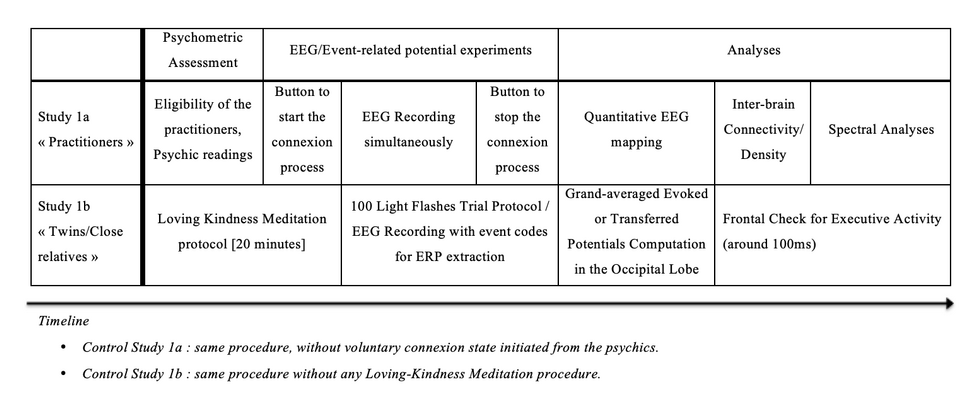

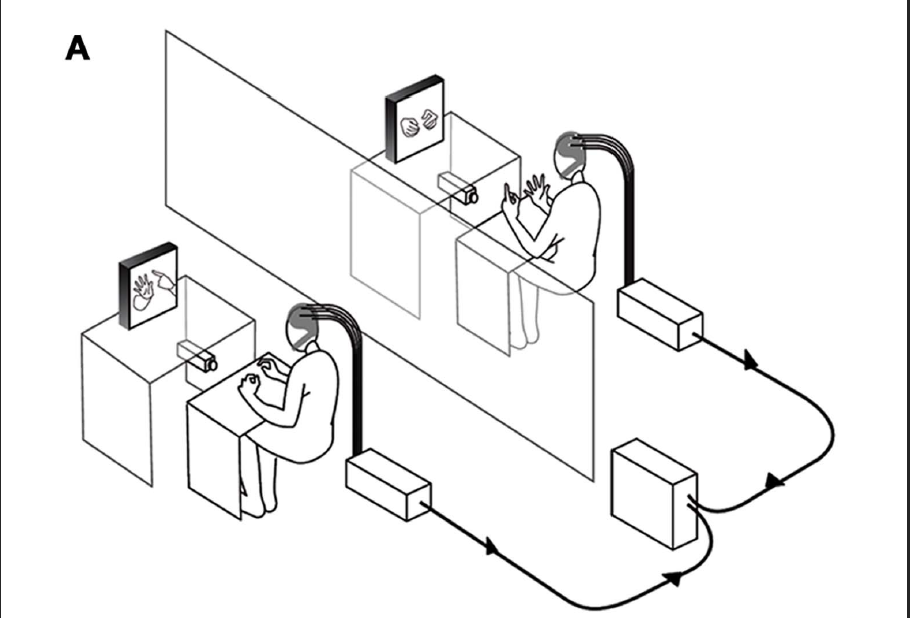

Étudier le paradoxe EPR dans le cerveau au moyen de deux expériences (Exp.1a et Exp.1b), et rechercher la possible généralisabilité de l’intrication quantique (paradoxe ERP) à travers les populations. Les deux expériences seront initiées avec des protocoles et des populations préalables distincts. Pour l’Exp.1a, une enquête complète avec des questions préliminaires (lectures psychiques ou capacités spécifiques) sera soumise uniquement et spécifiquement pour la première population ciblée de praticiens (qui ont la capacité de déclencher un état psychique/absorbant volontaire) afin d’assurer la légitimité de cette population spécifique (voir critères d’inclusion des praticiens, DMP). La première expérience double EEG (Exp.1a) intégrera des praticiens avérés qui a déjà participé à une expérience EEG où les potentiels évoqués (praticien) et transférés (sujet) ont été observés dans les ensembles de données EEG bruts (Jacob, 2015). La nécessité d’une cage de Faraday insonorisée à blindage magnétique sera élémentaire (voir Figure 2, 3, 4, p.8). Le sujet sera placé, les yeux fermés, dans la cage de Faraday et le praticien dans une pièce simple (ou 2ème cage de Faraday), afin d’éviter les interférences électromagnétiques entre sujets. L’objectif principal sera de généraliser et d’isoler le phénomène d’intrication (paradoxe EPR) à l’aide d’une procédure de cartographie EEG quantitative avec un protocole à long terme pour évaluer de manière appropriée dans quelle mesure la synchronisation neuronale pourrait se produire entre les praticiens (5 à 10 individus) et les sujets. (environ 50). Le début et la fin des essais seront chronométrés (codes événements) avec un bouton dédié dans la salle simple (obscurcie, non blindée électromagnétiquement) ou la cage de Faraday où sera assis le praticien (avec consigne de commencer à influencer le patient, à distance, l’état mental du cerveau lorsque vous appuyez sur le bouton). L’utilisation d’électrodes englobant l’ensemble du cuir chevelu (comme un capuchon à 256 électrodes, EGI Geodesics) sera pertinente pour l’expérience. Le timing général de l’expérience sera fixé afin de comparer avec la condition de contrôle présentée ci-dessous. La haute résolution temporelle de l’EEG permettra de calculer avec précision les indices de connectivité inter-cérébrale entre les réponses des ondes cérébrales (2 sujets séparés). Ensuite, les analyses post-expérimentales serviront à décrire la topologie du réseau inter-cerveau en terme de synchronisation de phase ou synchronisation neuronale, de cohérence et de connectivité/densité inter-cerveau entre le couple praticien-sujet avec des indices tels que la valeur de verrouillage de phase (PLV) comme indicateur (indice de synchronisation de phase) ou la valeur de cohérence dirigée partielle (PDC), un estimateur spectral basé sur le principe de causalité de Granger qui montre les influences dirigées entre des paires de signaux (flux de connectivité) (voir DMP) (Granger, 1969 ; Santamaria et al., 2020).

En effet, de tels indices nous permettront, entre autres, d’évaluer les modèles de connectivité inter-cerveau dirigés ou non (Toppi et al., 2012). Enfin, des analyses spectrales seront utilisées pour comprendre plus clairement comment le(s) cerveau(s) pourraient révéler une dominance de fréquence (dominance spectrale de puissance delta/thêta trouvée chez Hannes Jacob (Jacob, 2015)) et pour voir en quoi le cerveau du praticien pourrait différer du cerveau du patient dans le domaine fréquentiel. La condition de contrôle sera définie par l’enregistrement de l’EEG du praticien et du patient mais sans aucune intervention volontaire du praticien. Pour l’Exp.1b, un protocole méditatif de bienveillance sera présenté à la deuxième population (parents proches/jumeaux). Deuxièmement, un protocole expérimental basé sur l’ERP impliquant la même cage de Faraday ainsi qu’un dispositif informatique afin de projeter des éclairs de lumière sera utilisé pour la deuxième expérience double EEG/potentiel lié à un événement (ERP) (Exp.1b). La population comprendra des personnes qui se connaissent très bien, comme des jumeaux ou des parents intimes de longue date (20 pairs des participants, environ). Tout d’abord, les deux sujets seront invités à s’asseoir l’un en face de l’autre avec un contact visuel pendant la méditation d’environ 20 minutes dans une pièce calme. Ensuite, un sujet ira à l’intérieur de la cage de Faraday et l’autre dans la salle simple (ou 2ème FC) où il verra les flashs sur l’écran. L’instruction sera de se sentir mentalement et physiquement et de garder ce sentiment intact pendant toute l’expérience. En ce qui concerne cette expérience particulière, aucune tâche spécifique avec des possibilités d’anticipation (en raison d’une éventuelle variation négative contingente du cortex frontal) mais le protocole méditatif présenté ne sera utilisé. Les codes d’événement seront utilisés comme points de verrouillage temporel autour des stimuli (clignotements lumineux). Nous nous concentrerons principalement sur les électrodes occipitales (O1 ; O2) pour extraire les composantes ERP (potentiels évoqués) et sur le lobe frontal afin de vérifier l’activité frontale exécutive [100 ms] chez le premier participant et pour le deuxième participant, nous examinera simultanément les potentiels transférés « d’instant en instant » dans le temps. Cette première partie correspondra à la procédure expérimentale. Ensuite, une condition de contrôle avec la même procédure générale mais sans protocole de méditation préalable ni sensation d’être mentalement en contact avec le proche. L’hypothèse principale est que des corrélations non locales entre les cerveaux de deux populations différentes peuvent être révélées par les deux expériences et les indices de corrélation inter-cerveau présentés ci-dessus. Cela prouvera une influence possible à distance du cerveau du praticien au cerveau du patient.

EXPÉRIENCE 2 - LA DÉCORPORATION, Implication de la désynchronisation neuronale par inhibition progressive des deux jonctions temporo-pariétales (TPJs) (Méthodologie & Protocole de recherche)

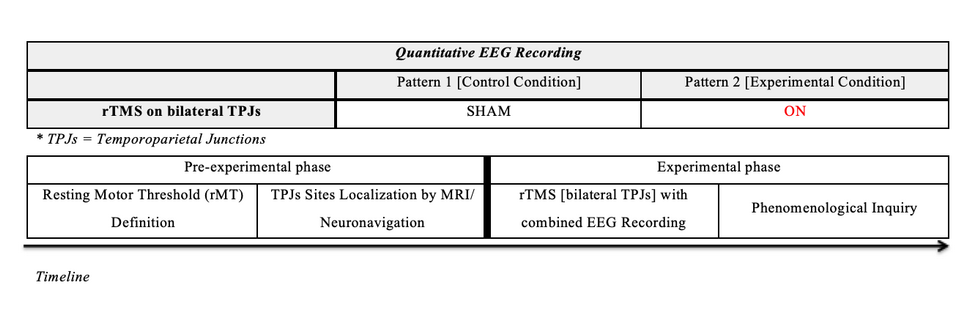

Comprendre le rôle causal du TPJ dans la conscience corporelle et la dynamique neuronale modifiée associée (hypothèse de désychronisation). Une population lambda de volontaires (environ 20 participants) sera incluse. Pour l’enquête phénoménologique, nous développerons une échelle d’incarnation/désincarnation adaptée en prenant comme exemple l’approche psychométrique corporelle pour étudier l’illusion de la main en caoutchouc (Longo et al., 2008) et ajuster l’échelle (les éléments) pour l’ensemble du corps. (phénoménologie du propre corps (Blanke et al., 2004)) en ce qui concerne la localisation de soi et la perspective inter- ou extra-corporelle. Nous utiliserons également d’autres échelles telles que les échelles NDE-C et OAV (Martial et al., 2020 ; Studerus et al., 2010) pour compléter l’enquête phénoménologique. Le protocole expérimental consistera à soumettre l’enquête phénoménologique avant et après l’inhibition induite par la rTMS de la TPJ bilatérale afin de comprendre les effets phénoménologiques intra- et inter-sujets par rapport aux conditions expérimentales (inhibition, sham). Ces conditions sont différentes en termes de paramètres rTMS. Pendant l’inhibition, la rTMS est configurée pour délivrer des impulsions magnétiques à 1 Hz et à 100 % du seuil cortical individuel. Pendant la condition contrôle (sham), tous les paramètres seront les mêmes (localisation TMS, bruit, sensation tactile, etc.) sauf que l’intensité sera réglée à 50 % du seuil individuel, n’induisant donc pas d’inhibition. Les sites TPJ sont définis entre les gyri supramarginaux, angulaires et temporaux supérieurs (Blanke, 2005) (Blanke et al., 2002). Dans le présent projet, un système de neuronavigation (Nexstim, Finlande) peut être utilisé pour cibler les sites TPJ, en utilisant l’IRM structurelle de chaque participant. Alternativement, TPJ peut être identifié à l’aide du système de référence 10-20 (Zeugin et al., 2020) (Figure 5). Les analyses EEG combinées permettront d’identifier les variations de puissance EEG et de délimiter les corrélations possibles entre la perception corporelle anormale induite par le TMS et la désactivation corticale (désynchronisation) à travers le cuir chevelu. L’expérience 2 (Exp.2) complétera la compréhension des états de conscience modifiés en utilisant un nouveau protocole expérimental avec la stimulation des TPJ bilatérales couplée à l’enregistrement EEG afin de comprendre les changements neurophysiologiques autour de l’autoscopie (AS) ou de l’expérience hors du corps (OBE). ).

FIGURES & SCHÉMAS